un asile de fous dans la campagne suisse

Bien sûr le mois de mars est toujours le plus mélancolique; c'est le bout du rouleau, l'année nouvelle qui s'effondre; mais je trouve le moment plus tristoune encore qu'à l'accoutumée, et tout ce que je cherche, tout ce que je lis souligne le trait et densifie le gris.

Il faut dire que les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes, que tout s'empile, que je viens de finir Effondrement et que j'en retiens surtout les tempêtes de poussière sur Pékin, le terrible vocable d'écocide, et l'étrange fierté des hommes qui préfèrent s'affamer que de manger du poisson;

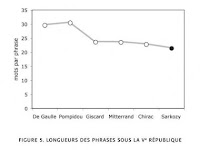

il faut dire que j'étais persuadé que nous vivions dans une ère d'inflation lexicologique et qu'en fait c'est tout le contraire;

il faut dire que la lucidité terrible exprimée par Lydia Millet - sur les hommes, sur le maintenant, sur la terre, sur la boue - dans son nouveau How The Dead Dream, que j'évoquais l'autre jour à quelques comparses du country club que je viens de rejoindre - a des portées inattendues; je zone, des heures durant, sur EOL, l'encyclopédie des espèces, tapant des vocables au hasard qui, presque systématiquement, aboutissent à des espèces existantes, maugréant, en boucle, les mots incroyables que Millet (qui, soit dit en passant, travaille au Center for Biological Diversity, et qui sait de quoi elle écrit) offre à la psyché de son personnage, ex bigot béat du capitalisme, agnostique contraint frappé de plein fouet par le deuil, la nature sauvage en voie d'obsolescence et, malgré tout, son infinie mansuétude (un coyote écrasé sur le bas-côté de la route, un coeur qui s'arrête sans raison plausible, une espèce de rongeurs bientôt rayé de la surface du désert, un père qui devient gay, le garçon est admonesté de toutes parts)

"Spectacular bestiaries of heaven, the limbs and tails of the gentle and the fearsome, silent or raging at will... the could never be known in every detail and they never should be.

When time moved, moutains rose from the plains and the miracles multiplied, infinitely lovely. The miracles were the beasts" (Lydia Millet, How The Dead Dream, 235)

et encore je vous raconte pas la fin, belle à pleurer de grosses et chaudes larmes, et, pas moins outrés en vérité, les faits, juste les faits, seulement les plus intéressés, leurs conséquences, nos intérêts égoïstes qui agréent touts, qu'on lit dans le pavé sus-cité, et qu'on évoque, sans bien s'en rappeler, au détour un peu aviné, un peu paniqué d'une soirée amicale,

notez bien comment Diamond utilise le mot "gratuitement" quand il parle des miracles de la biosphere, notez bien comme c'est triste, notez bien comme c'est inapproprié: il faut dire qu'en sus, en feuilletant La décennie de François Cusset hier après-midi dans le métro, la première chose notable que j'ai lue était une référence à un dialogue entre Hervé Guibert et "le petit Corentin, 8 ans", paru au milieu des années 80 dans "l'Autre Journal":

"Une fraction significative des espèces sauvages, des populations animales et de la diversité génétique a déjà été perdue; aux taux présents, une grosse proportion de ce qui reste disparaîtré au cours du prochain demi-siècle. Certaines espèces - tels les gros animaux comestobles, les plantes aux fruits comestibles ou le bon bois d'oeuvres - , malgré leur grande valeur pour les hommes, ont été exterminées dans le passé (...). La perte en biodiversité est tout aussi grave. Le monde naturel tout entier est composé d'espèces sauvages qui nous fournissent gratuitement des services qu'il peut être très couteux, voire impossible, de nous procurer par nous-mêmes. L'élimination d'un grand nombre de petits poissons a souvent des conséquences très dommageables pour les humains, un peu comme si l'on retirait au hasard beaucoup des petits rivets dans l'assemblage d'un avion. Les exemples en sont innombrables: le rôle des vers de terre dans la régénération des sols et la préservation de leur texture (l'une des raisons pour lesquelles le niveau d'oxygène a chuté à l'intérieur de Biosphere2, portant de graves atteintes à la santé (paralysie) de ceux qui y résidaient, était l'absence de vers de terre en adéquation avec le milieu, ce qui a contribué à altérer les échanges de gaz entre le sol et l'atmosphère); les bactéries du sol qui fixent les nitrogènes essentiels pour nourrir les cultures; les abeilles et autres insectes pollinisateurs (ils ensemencent gratuitement nos cultures, alors qu'il est coûteux pour nous de polliniser chaque fleur de culture à la main); les oiseaux et les mammifères qui dispersent les fruits sauvages (...); l'élimination des baleines, des requins, des ours, des loups et autres grands prédateurs qui modifie toute la chaîne alimentaire; et les plantes et les animaux sauvages qui décomposent les déchets et recyclent les nutriments contribuent ainsi à la qualité de l'eau et de l'air" (Jared Diamond, "Le monde est un polder", Effondrement, 546)

"Corentin boursicote, avec ses propres économies, mais aussi l'argent de poche de son frère Emile, 4 ans: "ça ne le dérangera pas, à chaque fois il dit oui, alors..." Il connaît les pages boursières par coeur, et se fait quelques cadeaux dès qu'il réalise, par l'entremise de son banquier, une opération juteuse: "Une chose comme le jeu d'échec électronique, le blazer que je porte, je les ai voulus, je les ai achetés, et puis voilà". Une porte une petite cravate noire mais, sur l'habillement comme sur tout le reste, son point de vue est assuré: "Bon, si on veut aller au cirque, ou si on veut rester élégant pour aller courir, c'est mieux que les noeuds papillon ou de petites choses comme ça" ("Corentin boursicote" (entretien), "L'Autre Journal", 7 au 13 mai 1986)ce qui nous nous ramène illico au point zéro, à celui du roman de Lydia Millet notamment et à l'enfance de son saumâtre héros, quand il suçote des pennies dans sa bouche et arnaque ses camarades à l'école;

il faut ensuite dire que, ce matin, j'ai fait tomber par terre une grosse pile de disques promo que j'ai récupéré hier, pour le travail chez un ami , et j'ai tenté, un court instant, de songer à la quantité monumentale d'efforts humains, d'argent, d'amour propre et de temps qui avaient été employés pour qu'elle vienne au monde, et j'ai beau, depuis ce matin que j'en écoute des extraits plus ou moins prolongés, me forcer à considérer chacun des disques de cette pile avec le même respect et la même gravité, rien n'y fait, pour moi, c'est comme s'ils étaient toujours entassés sur le parquet, dans la poussière (pourtant, ma mie a passé l'aspirateur il y a moins d'une semaine), effondrés dans leur petite masse plastique, certains pochettes cartonnées cornées, presque déchirées sous les petits gravats de leurs semblables ; il faut dire que la plupart sont assez nuls, ce qui n'est très bon pour le moral non plus;

il faut finalement dire qu'avant de m'endormir, hier soir, Bolaño m'a, une fois de plus, enseveli, le temps d'une remarque remarquablement sordide sur le labyrinthe, sous les monceaux d'une énième tempête de merde et de désespoir (ses personnages de lecteurs sont très humains, c-à-d qu'ils sont tout autant passionnés, amoureux, sincères que dérisoires, cruels, inconscients, égocentriques, dégueulasses, irresponsables et très pathétiques) :

il faut finalement dire qu'avant de m'endormir, hier soir, Bolaño m'a, une fois de plus, enseveli, le temps d'une remarque remarquablement sordide sur le labyrinthe, sous les monceaux d'une énième tempête de merde et de désespoir (ses personnages de lecteurs sont très humains, c-à-d qu'ils sont tout autant passionnés, amoureux, sincères que dérisoires, cruels, inconscients, égocentriques, dégueulasses, irresponsables et très pathétiques) :Une fois sortis, ils prirent un taxi et continuèrent à discourir.

Le chauffeur de taxi, un pakistanais, les observa les premières minutes dans le rétroviseur, en silence, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles, puis dit quelque chose dans sa langue et le taxi passa par Harmsworth et l'Imperial War Museum, par Brook Street puis par Austral et après par Geraldine, faisant le tour du parc, une manoeuvre de toute évidence inutile. Lorsque Norton lui dit qu'il s'était perdu et lui indiqua quelles rues il devait prendre pour retrouver le bon cap, le chauffeur garda, de nouveau, le silence, ne murmura plus rien dans sa langue incompréhensible, pour ensuite reconnaître que, en effet, le labryinthe qu'était Londres était parvenu à le désorienter.

Voilà ce qui poussa Espinoza à dire que le chauffeur, sans le vouloir, bordel de Dieu, bien sûr, avait cité Borges, qui avait une fois comparé Londres à un labyrinthe. Ce à quoi Norton répliqua que bien avant Borges, Dickens et Stevenson avaient évoqué Londres en usant de ce trope. Ce que, selon toute apparence, le chauffeur de taxi n'était pas disposé à tolérer, car la seconde suivante il dit qu'il était possible que lui, un Pakistanais, ne connaisse pas le susnommé Borges, et qu'il était aussi possible qu'il n'ait jamais lu les susnommées messieurs Dickens et Stevenson, et qu'il était même possible qu'il ne connaisse pas suffisamment bien Londres et ses rues, et c'est pour cette raison qu'il l'avait comparée à un labyrinthe, mais que, en revanche, il savait très bien ce qu'était la décence et la dignité et que, d'après ce qu'il avait entendu, la femme ici présente, c'est-à-dire Norton, manquait de décence et de dignité, et que dans son pays cela portait un nom, le même qu'on lui donnait à Londres, quel hasard, et que ce nom était celui de pute, encore qu'il ait été aussi licite d'employer le nom de chienne, de truie, d'hyène en rut, et que les messieurs ici présent, des messieurs qui n'étaient pas anglais à en juger par leur accent, avaient eux aussi un nom dans son pays, et ce nom était celui de souteneurs ou de maquereaux ou de proxos ou de barbots.

Discours qui, affirmons-le sans exagération, prit par surprises les arcimboldiens, qui mirent du temps à réagir, disons que les injures du chauffeur furent balancées sur Geraldine Street et qu'ils ne parvinrent pas à articuler leurs premiers mots que sur Saint George's Road. Les mots qu'ils parvinrent à articuler furent: Arrêtez immédiatement le taxi pour qu'on descende. Ou bien: Arrêtez votre saloperie de bagnole parce qu'on préfère descendre. Ce que le Pakistanais fit sans attendre, actionnant en même temps qu'il se garait, le taximètre et annonçant à ses clients ce qu'ils lui devaient. Acte consommé ou dernière scène ou dernier salut que Norton Pelletier, peut-être encore paralysés par la surprise injurieuse, ne considérèrent pas comme anormal, mais qui fit déborder, et abondamment, le verre de la patience d'Espinoza, lequel, sitôt descendu, ouvrit la portière avant du taxi et en tira violemment le chauffeur, qui ne s'attendait pas à une réaction de cette sorte d'un monsieur si bien mis". (Roberto Bolaño, 2666, page 93)

Je vous épargne la débauche de violence très mélancolique qui s'ensuit dans le récit, je vous épargne aussi ma conclusion, je vous épargne enfin la vérité, qui est aussi que, comme chaque année, le mois de mars est plein de mauvaises nouvelles dans les vies intimes de ceux que je connais, que chaque année je me dis, pareillement, il faudrait les prévenir, il faudrait leur dire de se prémunir, de se forcer un peu à attendre, par exemple que le mois s'achève et les oiseaux se mettent à chanter - et à nous réveiller - très tôt le matin, c'est-à-dire au milieu de nos nuits, avant de prendre des décisions, de laisser la mélancolie tout empocher, je devrais leur conseiller, me dis-je chaque année un peu trop tard, s'ils n'ont pas l'argent ou du temps pour des vacances, ils devraient faire de séances de luminothérapie